(씨넷코리아=이민아 기자) 인공지능(AI)이 샘플링과 홈 레코딩 부문에서 활약할 날이 머지 않은 것 같다. 빌리 아일리시도 친오빠와 함께 집에서 녹음한 음악으로 그래미 어워드를 휩쓸었다. 스튜디오에서 녹음하는 것 보다 비용 면에서도 훨씬 저렴해 배고픈 뮤지션들에게는 집에서 녹음하는 게 더 유리하다. 덕분에 초기에 투자를 적게 한 음반사 이익 역시 극대화된다.

최근의 엔터테인먼트 산업에서 AI 도구는 이미 가사를 자동으로 생성해주는 앱이나 화음을 정해주고 악기 소리를 입힐 수 있는 앱에 이르기까지 한 곡이 완성되는 그 모든 과정을 전부 해낼 수 있게 됐다.

컴퓨터와 휴대폰이 음원 유통과 녹음의 진입 장벽을 낮춰준 것처럼 AI로 누구나 음악을 만들 수 있는 세상이 올까? 신기술의 부정적인 영향에 대해 걱정하는 목소리도 늘 따른다.

TV쇼 ‘얼터 이고(Alter Ego)’에서는 가수들이 경연대회에서 경쟁하기 위해 디지털 아바타를 사용하는데 이제는 실재하지 않는 아티스트의 등장이 그리 세상을 깜짝 놀라게 할 만한 소식은 아니다. 사람들의 입에 오르 내릴 정도로 인기를 끌진 못했지만 최근 몇 년 동안 요나(Yona)나 릴 미켈라(Lil Miquela) 같은 AI로 만든 가수, 모델도 등장했고 밴드 요트(Yacht)는 자신의 앨범 제작에 AI 도구를 사용하기도 했다.

태린 서던(Taryn Southern)은 그녀의 예술에 AI를 사용하는 음악가이자 영화감독으로 BBC는 그녀가 세계 최초 AI 팝스타가 될 수 있을지에 대해 취재하기도 했다. 서던은 씨넷과의 인터뷰에서 “AI는 수백만 명의 사람들이 매우 저렴한 도구로 음악에 더 쉽게 접근할 수 있도록 해준다”며 유튜브가 미디어의 미래에 혁명을 일으켰듯 AI 역시 음악 제작의 미래를 바꿔놓을 수 있는 가능성을 언급했다. 그녀의 2018년 음반 “I AM AI(나는 AI)’를 제작하기 위해 앰퍼(Amper)라는 프로그램에 작곡을 맡기고 그녀는 가사와 멜로디를 짜는 정도의 수준으로 관여했다. 서던은 “사람들은 어떤 감정이 결부된 음악을 듣는 것을 좋아한다”며 그렇기 때문에 완전히 인공지능으로 만들어진 가상의 예술가를 경계한다.

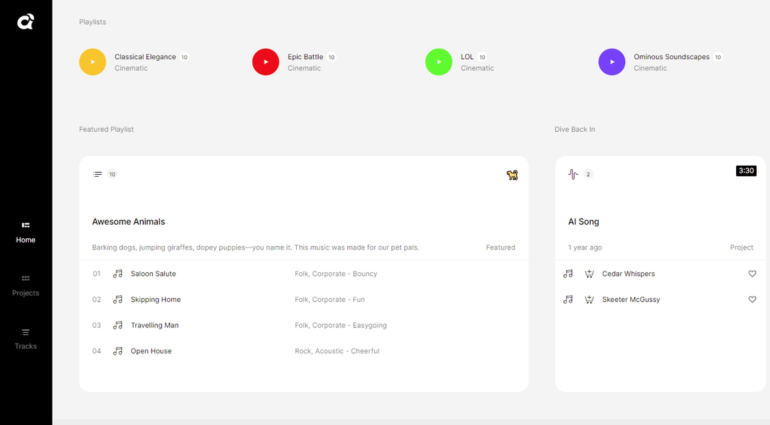

■ AI 작곡 소프트웨어

작곡을 돕는 알리시아(Alysia)나 오브 콤포저(Orb Composer)와 같은 소프트웨어는 미래에 완전히 컴퓨터가 홀로 만들어낸 팝 음악의 미래를 나아가고 있다.

현재 셔터스톡(Shutterstock)이 소유하고 있는 앰퍼뮤직의 공동 설립자 드류 실버스타인(Drew Silverstein)은 AI 작곡 도구 앰퍼 소프트웨어에 대해 “그 전에 개러지밴드(GarageBand)에도 이미 오토 드러머 기능이 있었다”며 그다지 새로운 기술은 아니라고 했다. 그는 현재 AI 작곡이 음악 제작 기술의 자연스러운 진화 중 한 단계로 보며 작곡의 처음부터 끝까지 모든 부분을 AI로 창작한 곡이 “몇 년 안에 차트 상위권에 오를 수 있는 기회가 올 것”이라고 전망했다. 하지만 인공지능으로 노래를 만든다면 저작권은 누구에게 돌아갈까? 실버스타인은 그 공이 프로그래머에게 돌아갈 것으로 보고 있다.

팝송에는 보통 흔하게 쓰이는 포맷이 있는데 3분 미만의 길이에 평균 7초마다 ‘훅’(hook)이라고 불리는 짧은 후렴구가반복된다. 이제는 AI로도 훅을 쓸 수 있지만 그것이 청취자들의 감정을 얼마나 자극할 지는 아직 예측할 수 없기 때문에 그런 세밀한 수정은 사람과 협업해야 한다고 말했다.

■ AI로 달래는 옛 노래의 향수

뮤지션들은 오래된 노래에서 훅을 따와 샘플링하는 경우가 있다. ‘Dead or Alive’를 샘플링한 플로라이다(Flo Rida)의 ‘Right Round’나 심지어 해체된 지 오래된 밴드의 신곡 발표도 있었다. 1995년, 비틀즈가 26년만에 처음으로 비틀즈의 신곡 ‘Free As Bird’를 발표했다. 멤버들이 1977년 생전의 존 레논의 카세트 녹음을 중심으로 만든 곡이다. 비틀즈의 ‘렛잇비(Let It Be)’ 제작 과정을 다룬 다큐멘터리 <겟 백(Get Back)>의 인기가 보여주듯 대중들은 해체된 지 50년이 지난 비틀즈의 소재를 여전히 원한다.

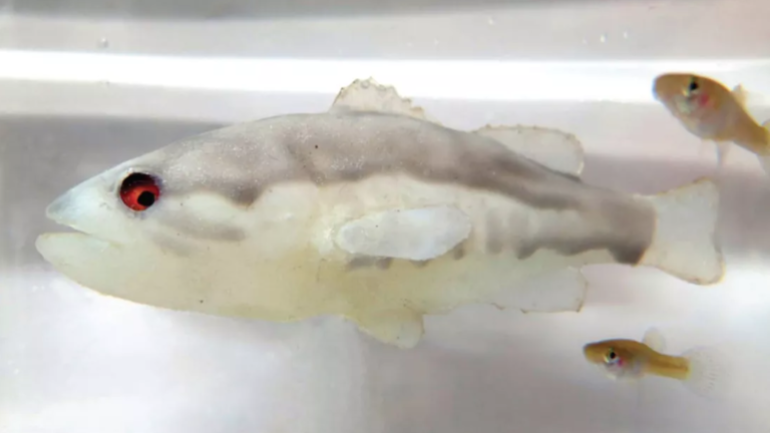

2015년 소니 CSL연구소의 과학자들은 직접 인공지능을 활용해 비틀즈의 곡 제작을 시도한 결과 탄생한 ‘Daddy’s Car’는 AI가 존 레논과 폴 매카트니의 노래를 분석해 사이키델릭 시대의 비틀즈 노래처럼 몽환적인 분위기의 곡을 구현한 것이다.

작년, 케이티 페리와 엘비스 프레슬리는 ‘오픈AI’라는 연구소에서 주크박스 프로젝트를 진행했고 올해는 ‘언더 더 브릿지 (Under The Bridge)’가 만27세에 요절한 너바나의 커트 코베인이나 도어스의 짐 모리슨, 지미 헨드릭스, 에이미 와인 하우스 등을 가리키는 일명 ’27클럽’ 스타일의 곡을 발표하기도 했다. 현재는 이 곡을 모창 가수들이 부르지만 언젠가는 곧 AI로 옛 가수의 목소리를 합성, 홀로그램으로 콘서트를 여는 날이 올 것이다.

■ AI와 음악산업

스티븐 포킹과 일론 머스크는 인공지능을 두고 ‘문명에서 우리가 직면한 가장 큰 위험’이라고 경고했다. 하지만 그런 머스크 역시 테슬라에도 AI를 도입했고 구글과 아마존은 그 용어가 주는 위협감을 덜기 위해 ‘머신러닝’이라는 용어를 대신한다. 음악 산업에서는 어떨까? 음반회사는 AI의 낮은 비용에 들떠있는 반면 녹음 스튜디오는 울상이다. 비틀즈가 동명의 앨범을 녹음한 애비 로드는 세계에서 가장 유명한 음악 스튜디오로 그들에게 가장 큰 위협이란 코로나19로 인한 팬데믹보다 AI가 바로 그럴 것이다.

전설적인 엔지니어이자 음악가, 스티브 알비니(Steve Albini)는 시카고에 자신의 개인 녹음 스튜디오를 운영하고 있지만 그 역시 첫 앨범은 1980년대 말 애비로드 스튜디오에서 녹음했다. 그는 씨넷과의 인터뷰에서 “애비로드와 같은 전설적인 스튜디오가 실제로 하락세를 걷고 있고 더 많은 고객을 유치하기 위해 요금을 낮추기 시작했다”며 전문 스튜디오의 전망에 대해 비관적이었다. “한 밴드의 멤버가 동료에게 홈 레코딩도 가능한데 왜 굳이 돈을 내고 스튜디오에 가야하느냐고 말하는 걸 비난할 순 없다”면서 말이다.

반면, 애비 로드 스튜디오에 있는 사람들은 낙관적이다. 오디오 제품 책임자인 미렉 스타일즈(Mirek Stiles)는 이 업계가 항상 변화를 겪어 왔지만 업무 중 일부는 유행을 타지 않는다고 말한다. 스타일즈는 애비 로드가 홈 레코딩과 AI 작곡과 공존할 수 있는 미래를 기대하고 있다. “50년대 음악들의 일부 구간이 잘려 사용될 때 원곡 작곡가들은 ‘그건 내 음악이 아니야’라고 말하곤 했다. 그 후 80년대에 미디(MIDI)가 들어와 샘플링이 이루어지면서 실제소송으로 이어지기도 했었다”며 우리가 20년 전에 음악 스트리밍 서비스를 예측하지 못 했듯 “앞으로 20년 안에는 뭔가 다른 게 있을 수 있다”고 말했다.

50년 전, 비틀즈는 대성공한 뮤지션이었고 지금까지 대중음악 역사상 최고의 록밴드로 평가받고 있다. 샘플링이나 오토튠 같은 새로운 기술이 등장할 때 마다 “그런 음악은 틀렸다”고 말하는 목소리들과 함께 음악 산업은 끊임없이 진화했다. AI로 작곡한 노래가 그래미 어워드에서 수상하는 미래가 머지 않아보인다.