[애플 맥북프로(2016)]애플, 다시 한 번 미래로 등을 떠밀다

The GOOD 이제는 맥북에어가 뚱뚱해 보일 지경이다. 한결 산뜻하고 날렵해졌다. 터치ID는 너무나 편리하다.

The BAD 키보드와 친해지기까지 상당한 시간이 필요하다. 영영 저 세상으로 떠난 SD카드 리더는 못내 아쉽다.

한줄평 모바일과 데스크톱 경계선을 지우면서 다시 한번 ‘미래로 가라’고 등을 떠민 애플.

(씨넷코리아=권봉석 기자) 애플 맥북프로(2016)(이하 ‘맥북프로’)는 2012년 맥북프로 레티나 이후 4년만에 디자인이 완전히 바뀐 애플 노트북 플래그십 라인업이다. 키 스위치를 12인치 맥북에 쓰였던 버터플라이 방식으로 교체했고 키보드 상단 펑션키는 OLED 디스플레이와 멀티터치를 결합한 터치바로 대체했다.

두께는 14.9mm, 무게는 1.37kg으로 맥북프로 이전 모델보다 상당한 다이어트에 성공했다. 디스플레이 해상도는 13.3인치 모델이 2560×1600 화소, 15.4인치 모델이 2880×1800 화소이며 두 모델 모두 P3 광색역을 지원한다.

USB-C 단자는 네 개 내장했고 연결 기기에 따라 썬더볼트 3 또는 USB 3.1(2nd Gen)으로 작동한다. 충전은 61W USB-C 어댑터로 하며 같은 규격을 쓰는 스마트폰이나 태블릿 충전도 가능하다. SD카드 리더와 풀사이즈 HDMI 단자는 자취를 감췄다.

프로세서는 인텔 6세대 코어 i5부터 선택할 수 있고 터치바 대신 펑션키를 장착한 모델도 선택 가능하다. 메모리와 저장장치 용량, 기본 탑재 소프트웨어에 따라 가격이 달라진다. 국내 판매가는 애플 온라인 기준 펑션키 장착 13인치 제품이 189만원, 터치바 장착 13인치 제품이 229만원부터.

버리기의 명수 애플, 또 모조리 버렸다

애플은 새로운 규격을 가장 먼저 도입하고 조금이라도 낡고 거추장스런 규격은 순식간에 날려버린다. 그래서 이번에는 풀사이즈 HDMI 단자와 SD카드 리더, USB-A 단자가 모두 된서리를 맞았다. 결국 남아 있는 확장 단자는 작고 앙증맞은(?) USB-C 단자(하지만 썬더볼트 3를 숨긴) 네 개와 3.5mm 이어폰잭 뿐이다.

왜 이런 일이 일어나야 했는지 이해하고 싶다면 당장 옆에 굴러다니는 아무 USB-A 케이블이나 맥북프로 옆에 대 보면 된다. USB-A 단자의 높이는 약 8mm, 맥북프로 하부에 연결할 방법이 없다시피하다. USB-C 단자는 두께가 그 절반 이하인 3mm다. 같은 이치로 풀사이즈 HDMI 단자도 날아갔다.

아무리 USB-C 단자가 2년 전보다는 보기 흔해졌다고 하지만 USB 케이블이나 플래시 메모리처럼 USB-A 단자를 쓰는 기기들이 너무나 많다. 결국은 변환 어댑터나 USB-C 허브를 마련해야 할 지 고민해야 한다. 당장 아이폰 충전 케이블도 USB-C 단자가 아니다.

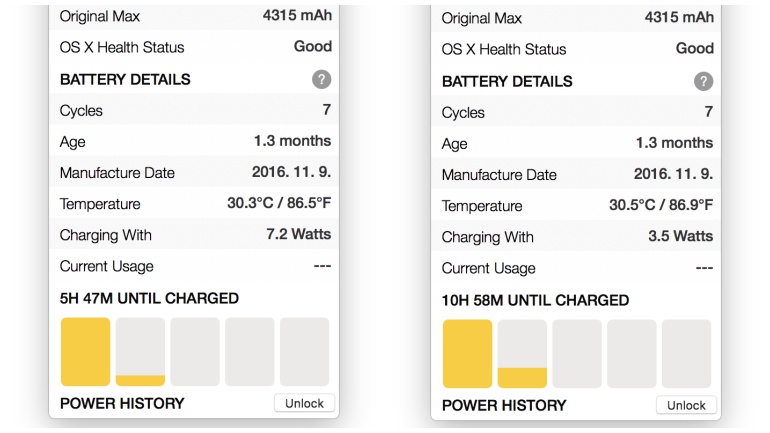

물론 USB-C 단자만 목숨을 부지한 미래지향적(?)인 선택이 마냥 나쁜 것만은 아니다. 주위에 하나 둘씩 늘어나는 USB-C 어댑터를 이용해 비상시 충전이 가능해졌다. 앵커 5포트 충전기로 충전해보니 와이파이를 켜 놓고 문서 작업을 하는 와중에도 배터리가 조금씩 찬다. USB-C 단자를 쓴 스마트폰이나 태블릿도 맥북프로 충전기로 당연히 충전된다.

예상보다 훨씬 쓸만한 키보드

맥북프로 두께가 무섭게(?) 줄어든데는 키보드도 한 몫 했다. 그동안 쓰이던 키보드를 들어내고 12인치 맥북에 도입된 버터플라이 키보드를 달았다. 손 끝에 힘을 실어서 타이핑하는 습관 탓에 12인치 맥북에서 손목이 시큰거렸던 기억이 선했지만, 결론부터 말하자면 예상보다는 훨씬 쓸만하다. 단 기존 키보드와 달리 눌리는 깊이가 얕아서 드는 생경한 느낌은 여전히 적응이 필요하다.

갈수록 커지는 트랙패드는 이제 아예 아이폰7을 통째로 올려 놓아도 될 정도로 광활해졌다. 손가락을 몇 번씩 끌어가면서 원하는 위치로 마우스 포인터(화살표)를 옮길 필요 없이 대각선 끝에서 끝으로 이동이 가능하다. ‘미리보기’ 앱에서 서명을 입력할 때도 잘 듣는 터치펜 하나만 준비하면 종이에 하던 것처럼 쓸만한 서명을 남길 수 있다.

터치패드가 넓은 노트북을 쓰다 보면 타이핑할 때 필연적으로 ‘멋대로 노는 커서’ 문제에 시달리기 마련이다. 손목을 올려 놓고 타이핑하다 보면 손바닥이 터치패드를 건드려 오타를 낸다. 맥북프로 트랙패드도 양 손바닥이 닿을 정도로 넓어졌지만 이런 현상은 전혀 겪지 못했다. 그냥 손바닥을 올려 놓고 예전에 쓰던 것처럼 그대로 타이핑을 하면 된다.

터치ID는 ‘인정’, 터치바는 ‘글쎄’

우선 터치바 오른쪽 위에 달린 터치ID 센서(그리고 전원버튼)에 대한 칭찬을 하고 넘어가자. 비밀번호가 하도 이리 저리 털리면서 20자리 비밀번호를 쓰게 된 처지에서, 손가락만 가져다 대면 잠금이 풀린다니 안 편할리가 있는가.

네 자리(혹은 그 이상) 패스코드를 눌러 잠금을 풀다 터치ID를 처음 썼을 때와 비견할 만큼 ‘신세계’다. 그러나 터치바를 어디에 쓸 수 있을지는 당장 감이 오지 않는다.

사파리를 띄웠을 때 자주 가는 웹사이트의 아이콘이 올망졸망 나타나는 모습, 혹은 그림문자(에모지)가 터치바를 가득 채우는 모습을 보면 물론 신기하다. 하지만 실생활에서 터치바를 어떻게 써야 할지는 아직도 고민거리다. 어지간한 기능은 단축키를 외워서 쓰고, 숫자키 위로는 어지간하면 손을 안 올리는 탓에 생경해서 벌어지는 일일 수 있다.

오히려 터치바의 존재 가치를 만들어 주는 것은 광활한 트랙패드다. 사파리에 여러 개 띄워 놓은 탭을 트랙패드로 일일이 전환하거나, 파일을 열고 닫을 때 ‘승인’ 버튼을 누르는 것보다는 그냥 터치바를 누르는 게 편하다. 사진 앱에 저장된 사진도 키보드로 넘기는 것보다 터치바를 문지르는 게 낫다. 잘 찾아 보니 터치바를 피아노로 바꾸는 앱도 나온 모양이다.

결론 : 다시 한 번 미래로 등을 떠 민 노트북

맥북프로에 큰 변화가 찾아 온 시기를 살펴보면 공교롭게도 우리네 총선(국회의원 선거)과 겹친다. 큰 변화가 4년 단위로 찾아 온다는 말이다. 2004년 처음 등장한 맥북프로는 2008년부터 알루미늄 유니바디로 돌아섰고, 2012년에는 고해상도 디스플레이를 단 맥북프로 레티나가 등장했다.

그리고 다시 4년이 지났다. 이제 맥북프로는 아이폰이나 아이패드의 좋은 점을 하나 둘씩 가져와 경계선 흐리기에 들어섰다. 터치바를 구동하는 소프트웨어와 칩이 많은 면에서 애플워치와 흡사하고, 시동음이 어딘가로 숨어 많은 사람들을 당혹케 했다(물론 몇 가지 트릭을 동원하면 다시 꺼낼 수 있다만). 컴퓨터, 혹은 맥북 그 자체의 성능 개선에 힘을 쏟던 몇 년 전과는 다르다.

이런 접근 방식은 더 이상 성능이 절대 기준이 될 수 없는 요즘 추세와도 잘 들어 맞는다. 성능이 조금(?) 떨어지더라도 원하는 일을 대부분 처리할 수 있다면(그리고 싸다면) 어떤 제품이든 잘 팔린다. 전문가, 혹은 강력한 성능이 필요한 사람, 그리고 맥북이나 맥북에어에 갑갑함을 느끼던 사람이라 해도 ‘낯선 제품에서 느껴지는 모바일의 향기’를 마다할 리가 없다.

맥북프로는 4년만에 다시 한 번 미래로 눈을 돌렸다. USB-C 단자가 표준이 된 이상 앞으로 최소 10여년 이상은 장수할 것이며, 각종 디스플레이 기술 역시 보다 자연스런 색을 표현하는 방향으로 나아갈 것이다.

굳이 애플을 위한 변명을 하자면, ‘매도 먼저 맞는 것이 낫다’. 그러나 당분간 어쩔 수 없이 여러 변환 커넥터를 챙겨야 한다는 사실은 여전히 불편하다. 하다 못해 SD카드 리더라도 남겨 주었다면 당혹감은 훨씬 덜 했으리라.

| 상세 정보 | |

|---|---|

| MLH12/KH (A1706) | 프로세서 |

| 인텔 6세대 코어 i5 (2.9GHz) | 메모리 |

| LPDDR3 8GB | 그래픽칩셋 |

| 인텔 HD그래픽스 550 | 저장장치 |

| 256GB SSD (NVMe) | 디스플레이 |

| 13.3인치 IPS 디스플레이 | 해상도 |

| 최대 2560×1600 화소 | 지원 색역 |

| sRGB, P3 | 전면 카메라 |

| 720p 페이스타임 | 네트워크 |

| 802.11ac 와이파이, 블루투스 4.2 | 연결단자 |

| USB-C×4 (USB 3.1 Gen.2) | 운영체제 |

| 맥OS 시에라 | 배터리 |

| 54.5Whr 리튬이온 | 크기 |

| 304×212×14.9mm | 무게 |

| 1.37kg |